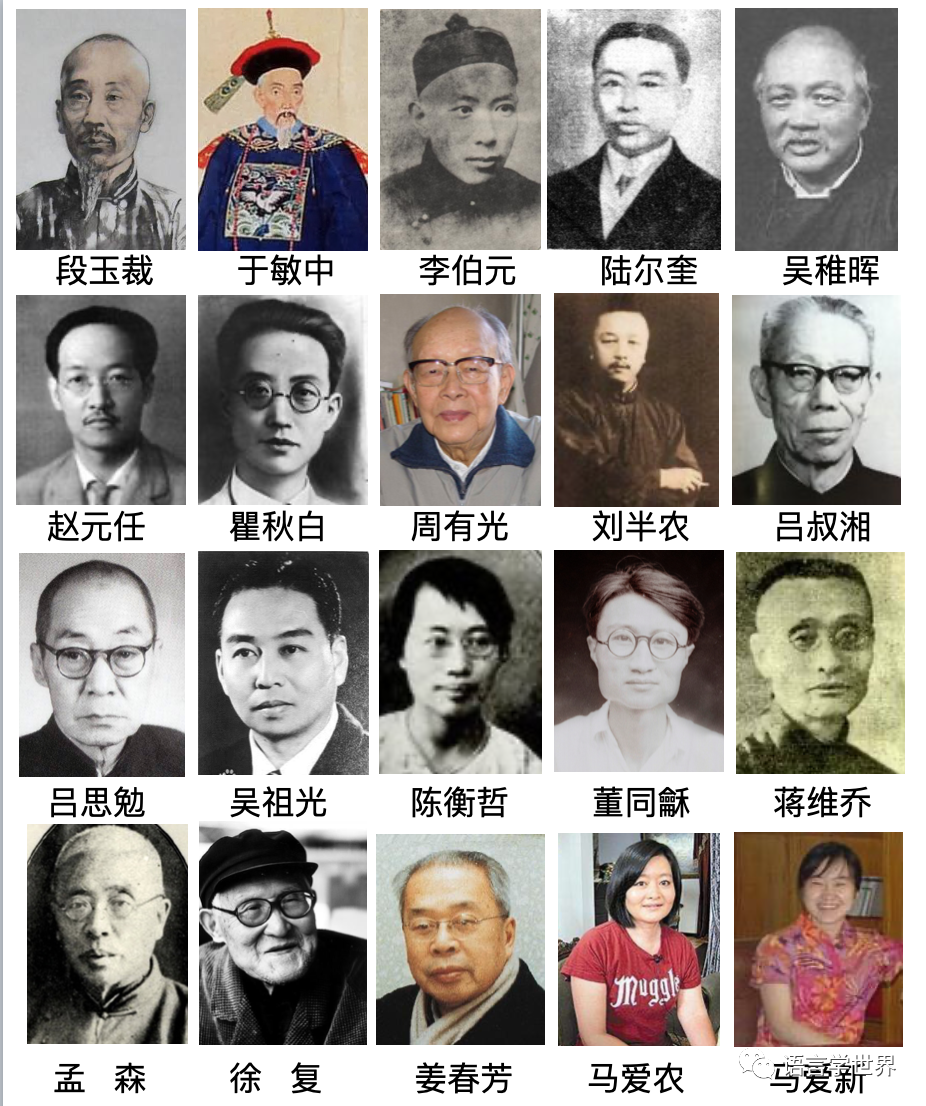

常州人才荟萃,作者在文中介绍了56位常州的语言学人。因篇幅较长,我们分三次刊出,这是完结篇。

二,民国时期常州走出去的语言学人

27 丁福保

(1874—1952)

常州府无锡县人(今属江苏无锡),字仲祜。清光绪二十一年(1895),就读于江阴南菁书院,次年中秀才。后入苏州东吴大学肄业,擅长数学、医学、词章考据学,曾任京师大学堂及译学馆教习。丁福保博古通今,著述甚丰。语言文字著作主要有《说文解字诂林》《佛学大辞典》等。

28 裘廷梁

(1857—1943)

常州府无锡县人(今属江苏无锡),别字可桴。清末光绪举人。戊戌变法前后,编辑《白话丛书》。1898年创办《无锡白话报》,极力提倡白话文,进行文体改革,同年他在《苏报》上发表著名论文《论白话为维新之本》。裘廷梁是清末民国首举“崇白话而废文言”大旗的白话文运动的先驱。

29 刘半农

(1891—1934)

常州府江阴县人(今属江苏无锡),名复。常州中学毕业。中国新文化运动先驱,文学家、语言学家和教育家。1917年,到北京大学任法科预科教授,并参与《新青年》杂志的编辑工作,积极投身文学革命,反对文言文,提倡白话文,《新青年》“四大台柱”之一,“四大台柱”在“文学革命”中的作用不可估量。1925年获得法国国家文学博士学位,所著《汉语字声实验录》,荣获法国 康士坦丁·伏尔内语言学专奖。刘半农是我国实验语音学的奠基人。

30 吴研因

(1886—1975)

常州府江阴县人(今属江苏无锡),原名辇嬴。著名民主人士、教育家,早年担任江阴立本小学和上海尚公学校校长,开小学使用白话文教科书之先河;担任上海中华书局、商务印书馆编辑,所编《小学国语新读本》风行全国。新中国成立后,历任教育部初等教育司司长,中国民主促进会中央委员,全国政协常务委员。著作有《凤吹》《乌鹊双飞》等。吴研因一生从事文化教育工作,倡导和推广白话文教育,为我国小学教育事业的发展做出了贡献。

31 吴祖光

(1917—2003)

常州武进人。戏剧家,语言应用大师。少年时代的吴祖光深受家庭文化氛围的熏陶和影响。在中学读书时不仅发表过一些诗歌和散文,而且被京剧艺术的特殊魅力所吸引,跑戏园,捧“戏子”,沉醉其中,不自觉地接受了戏剧艺术的启蒙教育。这对他后来的戏剧创作产生了深远的影响。抗战爆发的1937年,吴祖光完成了话剧处女作《凤凰城》。此剧在前后方以至香港广为演出,颇受赞誊。这鼓舞作者选择了剧本写作为终身职业。1937年到1947年的10年间,吴祖光共创作了11部话剧,以自己独特的艺术贡献取得了他在现代戏剧史上的地位。解放战争和新中国时期,吴祖光也发表了众多有影响的作品。其喜剧语言艺术的纯熟精湛令人赞叹。

吴祖光明代的先人大理寺少卿吴亮1610-20年在常州建造了一座名为“止园”的园林,占地50亩。园内有怀归别墅、鸿磬轩、飞英栋、梨云楼等10多处建筑,并有石、峰、池、桥、沟、壑点缀其间。明清易代后止园毁于战乱。现有国内外专家和学者提议在常州重建止园,再现这座17世纪江南园林的风采。

32 洪深

(1894—1955)

常州武进人,曾任复旦大学教授,是杰出的戏剧批评家,教育家,语言艺术家,是我国现代影剧事业奠基人,中国早期电影的开拓者。洪深出生于武进县城的官宦之家,自幼爱看戏,进入上海徐汇公学、南洋公学后,对当时风行的时势新剧产生了浓厚的兴趣。1912年,考入清华学堂, 1919年考入哈佛大学戏剧训练班,1922年回国,1923年9月加入戏剧协社。1930年加入中国左翼作家联盟,并以光明剧社名义加入左翼剧团联盟。他用到农村访贫问苦积累的素材写出了我国话剧史上的第一部《贫民惨剧》。洪深作品很多,影响很大。洪深在戏剧理论方面,造诣很深,成绩卓著,是现代文学史上屈指可数的戏剧理论家,语言艺术表演家。洪深在1935年曾经编写过一本《一千一百个基本汉字教学使用法》(1935年生活书店出版),该书把基本字作为限定汉字使用范围的尝试,具有一定意义。

另外,常州还有戏曲大师阿甲,导演的京剧《红灯记》为代表的一批现代京剧称为“革命样板戏”。

三,新中国成立以来常州走出去的语言学人

新中国成立后百废待兴,其中语言文字的不规范使用也是一个大问题。于是常州走出去的一批语言文字学人开始了新的征程,在语言文字规范化方面、汉语拼音和普通话推广方面、传统语言文字研究方面、翻译方面以及汉语文海外传播方面也做出了很大贡献。

01 吕叔湘

(1904—1998)

江苏丹阳人。江苏省常州中学毕业,和周有光在常州中学是同学,比周有光高一级,因此也算是常州走出去的语言学人。吕叔湘先生作为我国语言学界的一代宗师,对我国的语言学研究普及推广做出了巨大贡献。他对中国语言学的贡献是多方面的。不惑之年的吕叔湘,在他的教学和著述中显示了一个成熟学者的风范。不仅在专门研究上辛勤笔耕,独步当时,而且热心于社会语文生活的方方面面。这个时期,他很多的笔触是面向大众的,既有文言的助读性专书,又有英语学习的由浅入深的导论,还有大量英美文学译作,以及讨论汉字改革问题的通俗性文章。这种精神贯彻了吕先生的一生,他的笔触始终是面向大众的。上世纪50年代和朱德熙合著的《语法修辞讲话》在社会上引起了强烈的反响,对规范祖国语言文字应用起了重要作用。他对中国语文改革,也就是我们说的中国语文现代化,可以说是情有独钟,倾注了大量心血。为了推动中国的语文改革,他不但参与了大量的实际工作,而且还写出了许多重要著作。代表作《现代汉语词典》《吕叔湘文集》。吕叔湘培养的语言学人才也是很多很多的。

02 周有光

(1906-2017)

常州武进人,中国著名语言学人。早年研读经济学,1955年调到北京,进入中国文字改革委员会,专职从事语言文字研究。周有光的语言文字研究中心是中国语文现代化,他对中国语文现代化的理论和实践做了全面的科学的阐释,是《汉语拼音方案》的主要创制人,并主持制订了《汉语拼音正词法基本规则》。周有光带领着他的团队设计出的《汉语拼音方案》是历史上最好的拼音方案,对普及教育、推广普通话、传播中华文化作用不可限量。85岁以后开始研究文化学问题。周有光在语言文字学和文化学领域出版了专著30多部,发表论文300多篇,在国内外产生了广泛影响。《周有光文集》五百多万字已经由中央编译出版社出版。《周有光文集》的出版获得了学界的广泛好评。

03 姜椿芳

(1912-1987)

常州武进人。革命文化战士,我国当代著名翻译家,新中国文化教育、编辑出版事业、外语教育事业奠基者之一;《中国大百科全书》的首倡者之一和第一任总编辑;华东革命大学附属上海俄文学校校长(今上海外国语大学前身)首任校长。《中国大百科全书》编成后条目怎么安排当时就遇到了很大的问题。周有光和倪海曙坚决支持姜椿芳用汉语拼音排序。当时因为大家对汉语拼音不太熟悉,反对的人很多,现在反对的人少了。如果不用汉语拼音排序,那就很不好查了。单就这点来说,姜椿芳也很了不起,因为当时反对的声音很大。

04 袁晓园

(1901-2003)

常州武进人。是我国第一位女外交官,曾被邀请与戴高乐将军一同步入凯旋门。袁晓园极力在联合国维护汉字的尊严,但她深知中国汉字笔划多,要成为国际通用文字,必须进行改革,实现汉字现代化。历经多年艰难摸索,袁晓园创立了“袁氏拼音方案”。袁晓园这一方案,受到周恩来总理的赞扬和推崇。由于种种原因,这一方案未能在全国推广。然而,袁晓园提倡“识繁写简”,以便于中外交流和祖国统一的主张得到普遍的认可。

05 徐复

(1912-2006)

常州武进人,晚年自号鸣谦,又称三乐老人。徐复先生是章黄学派的传人,是我国当代著名的古典文献学家、训诂学家,也是杰出的教育家,是中国著名语言学人,知名的国学大师,在音韵学、训诂学、文字学、文献学等领域造诣极深,在训诂学、校勘学、蒙藏语文研究、词语研究、语源学研究及方言研究方面贡献尤大,在学术界享有盛誉,而且培养了众多有影响的弟子。

06 蒋维崧

(1915-2006)

常州武进人,当代著名语言文字学家、书法篆刻家。曾任山东大学中文系副主任、文史哲研究所副所、《汉语大词典》副主编、山东省语言学会副会长、山东省书法家协会主席等职。蒋维崧先生从教六十余年,主持《汉语大词典》山东编写组工作长达十年之久,为辞书编纂积累了重要经验。蒋维崧先生著有《汉字浅学》及语言文字学专著、论文多篇,2001年受聘山东大学特聘教授,成为文学与新闻传播学院汉语言学专业文字学博士生导师。

07 屠岸

(1923—2017)

常州武进人。本名蒋壁厚,笔名叔牟。1946年肄业于上海交通大学。中国著名诗人、翻译家、出版家。历任《戏剧报》编辑、编辑部主任,中国戏剧家协会研究室副主任,人民文学出版社现代文学编辑室副主任、主任及副总编、总编、专家委员会副主任。1941年开始发表作品。2011年11月,获得“2011年中国版权产业风云人物”奖。2017年12月16日,屠岸在北京逝世,享年94岁。

08 汤永宽

(1925—2007)

常州武进人。资深翻译家,毕业于复旦大学外国语言文学系。退休前为上海译文出版社副总编辑、编审、《外国文艺》双月刊主编。中国作家协会会员。代表译作为卡夫卡小说《城堡》(从英文转译)、艾略特诗作《情歌·荒原·四重奏》、卡波特中篇小说《在蒂法尼进早餐》、海明威小说《永别了,武器》等。2002年全国翻译家协会授予“资深翻译家”的称号。

09 汪惠迪

(1937—)

常州武进人。1956年毕业于山东师范学院(现山东师范大学)中文系。先后执教于山东曲阜师范学院(现山东曲阜师范大学)中文系、常州教育学院共23年。1979年移居香港,任职于香港中国语文学会,从事编辑与撰稿工作。1984年10月应《南洋·星洲联合早报》聘请,先后担任新闻改写员、高级新闻研究员和语文顾问,2000年10月退休。曾任新加坡南洋理工大学中华语言文化中心特邀研究员。现任香港中国语文学会《语文建设通讯》编委、上海《咬文嚼字》(月刊)特约编委和上海《语言文字周报》编委。主要专著编著作品有《獅城语文闲谈》《词语评改》(1-7册),《读报学熟语》《华语规范字典》《新加坡特有词语词典》《时代学生写字字典》《语言的风采》《大拇指学生写字字典》《华文字词句》《新加坡小学生笔顺规范》《新加坡特有词语探微》《缤纷世界说语用》《词语的风采》多部。曾任《全球华语词典》和《全球华语大词典》副主编并参与编纂工作。

10 齐冲天

(1930—)

常州武进人。1946毕业于武进县淹城初级中学,1949年毕业于江苏省立苏州高中,1953年毕业于北京大学中文系本科,1958北京中文系副博士研究生毕业。1958—1983于呼和浩特内蒙古大学汉语系任教。1983到郑州大学中文系(现文学院)任教。1985年评为省级优秀教师。1986晋升教授。曾任中国训诂学研究会理事、许慎研究会副会长、中国书法家协会第一批会员、中国语言学会会员等。出版《训诂学教程》《声韵源流字典》著作等11部,论文40多篇。

11 史有为

(1937—)

常州武进人。1955年考入北京大学中文系语言专门化,因病休学一年,于1960年转入56级学习,1961年毕业。曾长期在中央民族大学任教,1986年任中央民族学院(今中央民族大学)副教授并任硕士研究生导师。1992-1998年应聘任日本大阪外国语大学任客座教授。期间,1995年获聘南昌大学教授。1998-2008年任日本明海大学中国语学科与大学院(即研究生院)教授及博士课程导师,退休时获名誉教授称号。今定居北京。赴日前任北京市语言学会副秘书长,北京市计算语言学研究会副会长。在日期间任日本中国语学会理事,日本现代中国语研究会会长;创办日本《现代中国语研究》杂志,先后任代表、顾问。主要研究:汉语语法、外来词、汉语二语教学;现代汉字。专著有《呼唤柔性——汉语语法探异》《汉语如是观》《汉语外来词》《外来词——异文化的使者》《寻路汉语——语言习得与对外汉语教学研究》;主编《新华外来词词典》《成语用法大词典》等;参编《现代汉语八百词》《汉语外来词词典》;论文数十篇。

12 梁晓虹

(1956—)

1956年出生于浙江永康,2岁时随父母迁居常州,在常州上小学、初中、高中,高中毕业后在常州工厂工作,直到22岁考上大学,也就是说常州生活了20年,因此和常州关系非常密切,也算是从常州走出去的语言学人。1982年南京师范大学本科毕业,1985年南京师范大学硕士毕业,1991年杭州大学博士毕业,1985年至1988年任教于福建师范大学中文系、博士毕业后(1991年至1993年)任职于中国语言文字工作委员会语言文字应用研究所。1993年至1994年到日本南山大学南山宗教文化研究所访学,1994年至1998年任教于南山大学名古屋外国语大学,1994年至2002年3月任职于花园大学国际禅学研究所,1998年至2001年任教于爱知县立大学外国语学部。现为日本南山大学综合政策学部教授,南山宗教文化研究所兼职研究员。主要从事东亚文化交流和汉语史教学与研究,至今已在中国大陆、香港、台湾、日本、韩国、欧美等各类学术杂志发表学术论文150 余篇。出版论著10余部,编著多部。

13 马爱农/马爱新

(1964—) (1974—)

马爱农(左),马爱新(右)

姐妹俩生于江苏南京,祖籍江苏常州,祖父是英语翻译家马清槐。马爱农,1982—1986年在南京大学外文系英文专业学习,获文学学士学位;1986-1990年在南京医学院基础部担任英语教师;1990-1993年在北京外国语学院英语系攻读硕士研究生,专业为翻译理论与实践;1993年起在人民文学出版社外文编辑室工作。马爱新,毕业于北京外国语大学,曾在对外翻译出版公司工作。姐妹俩合作翻译了极为中国读者所熟悉的《哈利·波特与凤凰社》《哈利·波特与混血王子》《哈利·波特与死亡圣器》《哈利·波特的魔法世界》系列小说而具有很高的知名度。

以上所选自清代至当代江苏常州走出去的语言学人,当然还有少数一直在常州本土高校从事语言学研究教学的语言学人,比如江苏省中华成语研究会会长莫彭龄先生、江苏省语言学会副会长马树杉先生、常州市语言学会会长戎林海先生、常州市语言学会副会长钟敏女士、常州市语言学会副会长顾丹柯先生、常州方言研究后起之秀吴建先生和金丽藻女士等,他们也都是在语言学领域有一定建树的学人。也许由于我个人自己视野的局限或研究的偏好,也可能有从常州走出去的语言学人成为“漏网之鱼”,当然也有少数个别健在的仍然活跃在语言学界有一定声望的学人表示谦虚不让笔者列举进去,我也只能尊重老先生意见“忍痛割爱”了。由于研究领域各有侧重,以上所列举的语言学人读者朋友们并非都很熟悉。比如清代那些人物,研究文字学、音韵学、训诂学、清代文学的读者自然了解一些,研究现代语言学的人可能了解的不多,这是正常的,毕竟术业有专攻。这些语言学人所做出的贡献和成绩靠这短短的几行文字也不可能说得全面准确到位,肯定有诸多疏漏之处。我们这里仅仅是作一个简单的梳理和介绍,起到一个抛砖引玉的作用,让大家知道常州这块地方,虽然面积不大、人口不多,但是经济发达、教育发达、文风昌盛、儒风蔚然,“以才入仕、以文垂世”者代不乏人,甚至连比较小众的语言学都如此发达。可以这样说,就语言学人才密度即一个地级市甚至清代民国时期一个武进县能够在短时间产出这么多语言学人才以及在中国语言学史上的地位和影响来说,将常州称之为“中国语言学之乡”理由充分,事实清楚,证据确凿,名副其实,当之无愧。

(本文写作得到了《常州日报》资深编辑记者顾祖年先生和常州武进地方文献研究会会长张尚金先生提供的有关信息,谨致谢忱!)

作者|赵贤德博士

常州江苏理工学院人文学院教授,江苏大运河文化带研究院常州分院名人研究中心主任